嫉妬はなぜ緑色の目の怪物なのか

- 香月葉子

- 2021年12月22日

- 読了時間: 12分

更新日:1月2日

きのう、なにげなく洋画をみていましたら、緑色の目をした化け物(green-eyed monster)ということばに耳をひきつけられました。

英語にくわしい方でしたら、すぐさま〈ねたみ〉や〈嫉妬〉のことだとお気づきになったかもしれません。

もともと〈緑色の目をした化け物〉というのはシェークスピアがつくりだしたことばです。

『オセロ』という作品のなかに出てきます。

このことばが1590年代のロンドンで流行語(バズフレーズ)となったのかどうかはわかりませんけれど、新語として定着したことだけはたしかです。

それから430年以上もたった今でもつかわれているのですから。

とはいっても、ちかごろでは、シェークスピアの書いた作品そのものよりも、病的なほどの嫉妬(しっと)に苦しめられる『オセロ症候群』(Othello Syndrome)という精神疾患のほうが、わたしたちにとってはなじみ深いものになっているかもしれません。

じつは、西欧の文化圏では、シェークスピアの生まれるうんと前から、緑色は〈ねたみ〉や〈嫉妬〉につながる色のひとつになっていたようです。

もうひとつは〈黒〉だったのですけれど、そちらは時代が進むにつれて〈死〉や〈悪〉をあらわすものへと変わっていきました。

さて、緑色について調べてみますと、古代ギリシャのひとたちは、嫉妬というものは胆汁が増えすぎたせいでおこる病気のひとつだと信じていたらしく、そのために緑という色が〈ねたみ〉envy や〈嫉妬〉jealousy をあらわすものになっていきました。たとえば、〈レズビアニズム〉や〈サッフィズム〉ということばの元となった、レスボス島生まれの女性詩人サッフォーは、過去に愛した少女や青年(元カノや元カレ)がべつの人といっしょにいるのを目にしたとき、とつぜん煮(に)えくりかえるような嫉妬心に苦しめられ、そのときの自分自身を恥じて「緑色になったわたし」というふうに表現しています。

ですから、きっと、わたしたちにとって黄色が〈注意〉や〈警告〉をうながす色であるのとおなじように、緑色が〈ねたみ〉や〈嫉妬〉をあらわす色だということは、16世紀後半のロンドンで劇作家として生計をたてていたシェークスピアにとっては、それほど目新しいことではなかったのかもしれません。

とにかく、興味をひかれるのは、「もしかしたらあの人はほかの人を好きになったのではないか」とか「そのうちあの人はわたしから去ってしまうのではないか」といったような、とっても人間らしい、わたしたちにはなじみぶかい嫉妬と不安の感情が、どのようにして〈緑色の目をした化け物〉に変わってしまうのか、そのあたりのいきさつです。

主人公のオセロは将軍でした。

その彼を破滅(はめつ)させようともくろんでいる側近(そっきん)のイアーゴが、つぎのようにささやきます。

「将軍、嫉妬には、気をつけなければいけません。なぜなら、そいつは緑色の目をした化け物(ばけもの)で、人のこころをエサにして、人をもてあそぶからです」

『オセロ』という物語は、このイアーゴという悪意にみちた側近に、ことばたくみにだまされたオセロが、うずまく嫉妬の炎にやかれて、ついには最愛の妻デスデモーナを殺してしまうという、ほんとうに胸をしめつけられるような悲劇のものがたりなのですけれど、そのグツグツと煮(に)えたぎる嫉妬の沼の奥底にひそんでいるものを、シェークスピアは〈緑色の目をした化け物〉という表現をつかってあらわしています。

たとえば「寝ても覚めても」ということばがあります。

ごぞんじのように、寝ても覚めても彼女のことが忘れられないとか、寝ても覚めても彼のことばかり想ってしまう、というのは、一日24時間、週7日間、一年365日、なにをしていても彼女が忘れられない、どこにいても彼のことばかり考えてしまう、ということです。

四六時中、相手のことが頭からはなれないということです。

もし、この、身を焦(こ)がされるような想いが、恋心ではなくて嫉妬であったとしたら、ヒトの精神はどうなるのでしょう。

上司の顔や同僚の顔、先生の顔や同級生の顔、夫の顔や妻の顔などがいつも目に浮かんで消えないという理由が、その相手にたいしての怒りや憎しみや嫌悪感だったとしたら、ヒトの心はどんなに固くゆがんで黒ずんでしまうことでしょう。

そうなったら、ほんとうは「寝ても覚めても」どころではなくなるはずです。

身をしめつけられるような苦しさで眠ることはできなくなるでしょうし、たとえ目を覚ましていても、そのことばかりを思いつめているために、まるで白昼夢を見ているかのような、どこかボンヤリとした日常生活を送ることになるかもしれません。

嫉妬は妄想(もうそう)がつくりだす底なし沼です。いったん嫉妬にかられると、相手のことばかりが気になって、忘れようとすればするほど、ますます相手のことで頭がいっぱいになり、足をとられて動けなくなります。そんな苦しみからのがれようと、べつのことを考えたり、なにか新しいことをはじめようとしても、そのことがすでに妄想からのがれるためだとわかっているので、そうすればするほど、ますます深く嫉妬の沼に沈んでいくことになるのです。

妄想のおそろしさは、ヒトの心を、たったひとつの、窓もなく、暗く、せまい部屋にとじこめることのできる、その悪魔的なまでの拘束力(こうそくりょく)かもしれません。

この『オセロ』という作品が発表されてから420年あまりたったいまでも、英語を母国語にしている人々は、嫉妬心をあらわすときに、さきほど言いました〈緑色の目をした化け物〉という暗喩(メタファー)をたびたび使います。それは、ヒトの心をなやませて苦しませる、そんな、どろどろと煮(に)えたつような感情のひとつを、シェークスピアが、このようにくっきりと目に浮かぶことばでカタチにしたからだとおもいます。

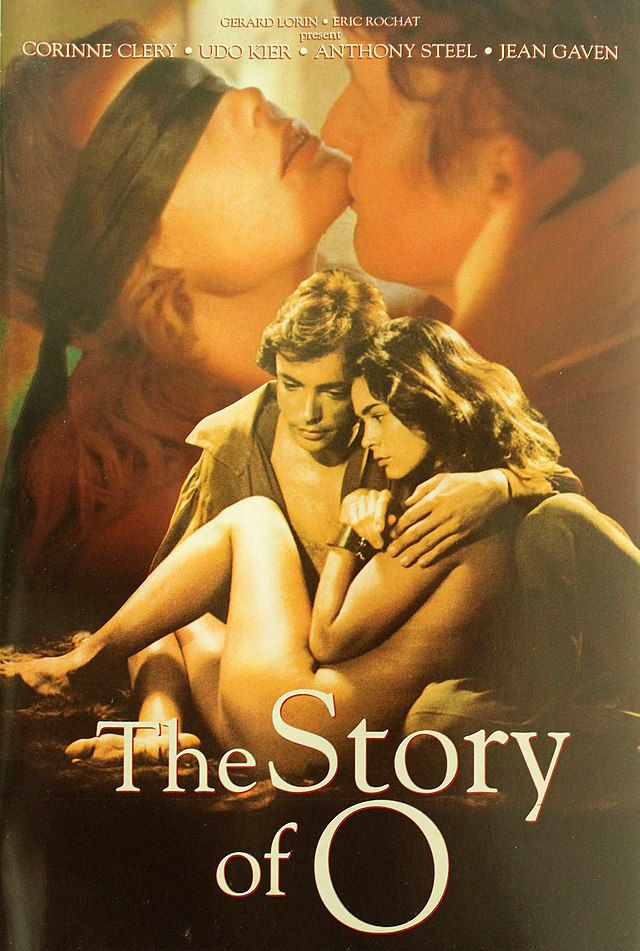

『オセロ』も、シェークスピアのほかの作品とおなじように、いままで、たくさんの方々が映画にしていますので、どうしても戯曲を読むことにたのしみを見い出せないわたしのような方がいらしたら、どうかごらんになってください。

ほんの2時間ばかり、おとなしく画面をながめているだけで、『オセロ』という作品をわかったような気にさせてくれる映画というものは、ときに便利でありがたいものです。

それにしてもイアーゴというひとはなんて恐ろしいねじくれた性格の持ち主なのでしょう。

彼は「あなたの妻デスデモーナは不貞をはたらいています」とオセロに耳うちします。「その相手は、なんと、あなたがもっとも信頼している副官のキャシオーです」と。

けれども、わたしたちのほうは、それが真っ赤なウソで、しかもデスデモーナは夫を信じて愛してやまない女性だということを、ことあるごとに知らされます。

夫に〈美しい本〉とか〈まっさらな白い紙〉と言わせるほど、じつに純粋で貞淑な妻デスデモーナ。

彼女はおしまいまで「あの方はだれかにだまされたのです」とか「だれかの罠にかかってしまったのです」と言いつづけますが、オセロは信じません。なぜなら、その妻を信じられなくなるようなウソをイアーゴがつくりだし、たくみにオセロの心をまどわしてきたからです。愛する夫に殺される直前でさえ「あなたはだれかにだまされているのです」とか「あなたは罠にかかってしまったのです」と自分の無実を訴えながら、彼のその恐ろしい行為が本意ではないことを信じて疑わないデスデモーナでした。

だからこそ、このイアーゴの悪意は、オセロだけではなく、わたしたち観客の心をも、じわじわとしめつけ、いためつけ、なやませ、苦しませるのです。

彼の悪意にみちた〈ほのめかし〉には一本の細い針がかくされていて、その針の先にはうすめられた毒がぬられています。

その針はオセロの心の奥底までとどく長さですが、細いために、ちょっと刺されたくらいでは気づきません

ところが、なんどもチクっチクっと刺されるたびに、しだいに毒がきいてきます。

なぜかというと、彼はオセロを嫉妬に狂わせるようなウソをささやきつつ、そのいっぽうで「あなたは自分の心にひそんでいる嫉妬という恐ろしい化け物から身をまもられなければいけません」と前もって注意をうながしていたからです。

嫉妬心をあおっておきながら、それをなんとかおさえこまないと、この先とんでもないことになりますよ、と警告(けいこく)するのです。

なんて抜け目のない残酷な策略なのでしょう。

オセロは苦しみます。

嫉妬に身を焦がされながら、その炎をみずから消さなければいけないのですから。

たがいにぶつかりあって、どうしても相いれないふたつの感情をなだめることなんて、だれにでもできるようなことではありません。

それに、ひとはなにかについて注意されたとき、それまで気にもとめていなかったその〈なにか〉をとつぜん意識させられてしまい、ますますそのことから目をそむけることができなくなってしまうものではないでしょうか。

イアーゴの「嫉妬心をおさえることができなければ、とんでもないことになりますよ」という警告は、燃えさかるオセロの嫉妬心にガソリンをふりまくようなものでした。

嫉妬心をなだめようとすればするほど、おなかをすかせた緑色の目をした化け物に、いっそうたくさんのエサをあたえることになってしまいます。

まるで見えない糸によってあやつられる人形(マリオネット)のように、オセロはイアーゴの思いどおりにうごかされ、そのせいで彼の心のなかにすみついた〈緑色の目をした化け物〉はいっそう強く大きく育っていきます。

みずから最愛の妻デスデモーナの首をしめて殺さずにはいられなくなるほどのジェラシー。

まわりの反対をおしきって、かけおちまでして添(そ)いとげたふたりだったのに。

けっきょくオセロは妻を殺したあと、彼女が潔白だったことを知らされ、嫉妬に狂ったみずからのおろかさを呪い、愛する妻の亡骸(なきがら)の前で嘆き苦しんだあと、首を刺して自殺してしまいます。

この『オセロ』も『ハムレット』や『リア王』や『マクベス』とならぶシェークスピア四大悲劇のひとつなのですが、どの物語にも共通しているのは、主人公たちに悲劇をもたらすものがいつも〈妄想〉delusion であるという点かもしれません。そして〈妄想〉によって引きおこされた〈すれちがい〉misconception が彼らを悲劇へと誘いかけていくようにわたしには見えます。

この事件のいきさつにだけ目をとめると、いまの世でしたら、女性週刊誌に掲載されるスキャンダル記事のようなあつかいをうけるかもしれませんし、ウェブニュースでしたら今週のアクセスランキング3位に登場して翌日には消えていく出来事かもしれません。

また、映画の紹介や評論をなさっているようなYouTuberの方々からすると、たぶんハリウッドのB級サスペンスロマンス映画のひとつでしかないのかもしれません。

でも、シェークスピアという方は、パペットマスターのように、観客の心理を自由自在にあやつることに巧みな作家でした。

彼の指先にかかったら、わたしたちは、まるで自分の意思をもたないマリオネットのように、彼のつくった物語のなかを、彼の思惑どおりに歩かされていくのです。

もしかしたら、イアーゴの悪意よりも、シェークスピアという作者がめぐらせている罠(わな)というか策略のほうが、はるかにおそろしい悪意をひそませているのかもしれません。

悲劇は、はじめからそうなることがわかっているのに、どうしてもその細い一本道からのがれることができないという運命(fate)によってもたらされます。

予告されていためぐり合わせにあやつられ、どんなにもがいてもそこから自由になれないときに悲劇はおとずれます。

たくさんの分かれ道にさしかかって、そのときどきに、みずから右か左をえらんできたつもりなのに、えらんだ結果は、かならず前もって知らされていたとおりの一本道になってしまうという、そのことが悲劇なのです。

ぐうぜんの出来事は悲劇にはなりません。

あくまでも事故だからです。

いくら悲しい出来事でも、それはヒトの力ではどうしようもないことなのですから。

でも悲劇はちがいます。

もしかしたらそうならずにすんだかもしれない。そうならないための選択肢があったのかもしれない。そうならないための生き方だってあったかもしれない。もしかしたら前もってさけることができたかもしれない。

そんなふうに思えるところがあるのにもかかわらず、なにをどうしてもそうなってしまうという運命(fate)を前にしたときの、この、どうしようもない人間の無力さに胸をしめつけられるのです。

いま、これを読んでくださっているあなたが、日々の生活のなかで、さまざまな選択をなさったとき、それはご自身がみずからの自由意志でえらんだ結果なのでしょうか、それとも運命のようなものにあやつられて選ばされた結果なのでしょうか。

その答えはいつになったらわかるのでしょう。

それとも、あなたとわたしは、すでに運命の細い一本道を歩かされているのでしょうか。

そんなことを考えているうちに、いつのまにか〈嫉妬〉とはすこしはなれた場所に立っていることに気づかされました。

なにげなくふりかえったら〈悲劇〉についてばかりお話をしているわたしがいます。

それとも、このような結論に近づいていくことは、もしかしたら、書きはじめたときから、すでにさだめられていた運命だったのでしょうか。

どうしてヒトは〈嫉妬〉という化け物に心を支配されてしまうのか、と、ただただそれを知りたかったはずなのに、まるでちがった話になってしまいました。

もしかしたら、これをここまで書いてきたのは、わたしの自由意志ではなかったのでしょうか?

もうこんな〈緑色の目をした化け物〉のことなんて考えないようにしましょう。

こんなこと、どうでもいいのです。

忘れたほうがいいんです。

〈嫉妬〉そのものが〈悲劇〉を生み出すわけではないのですから。

だれかに嫉妬したとしても、そんなに大変なことにはなりません。

嫉妬心をもたないヒトなんていないのですから。

ただ相手と向きあえばいいのです。それが解決法なのです。それだけのことです。

ですから、あなたも、こんな化け物のことは気になさらないでください。

気になさらなくてもいいのです。

この嫉妬の化け物について考えたりさえしなければ、はじめっからそんな化け物はいなかったことになるのです。

だって、忘れることができなければ、この〈緑色の目をした嫉妬の化け物〉というイメージに、これから先もずっとわずらわされるかもしれません。

そうでしょ?

気にするから、よけいに緑色の目をもつ〈嫉妬〉という化け物が忘れられなくなるのです。

たぶん、そうなのです。

そうにちがいありません。

ね、そうお思いになりませんか?

無断引用および無断転載はお断りいたします

All Materials ©️ 2021 Kazuki Yoko

All Rights Reserved.