燃えるセックス【Fire Play】ファイア・プレイとは?

- 香月葉子

- 2022年10月31日

- 読了時間: 46分

更新日:5月4日

燃えるように情熱的なセックスではなく、じっさいに火を使って遊ぶフェティッシュなプレイって?

「燃えるセックス」とか「燃えるほど情熱的なセックス」ということばがあります。

でも、このファイア・プレイ(愛炎性技)は、じっさいにパートナーの肌にアルコールをぬり、それを気化させては火をつけて遊ぶという、とてもフェティッシュなセックスプレイのひとつです。

ネットを検索してみたのですけれど、〈ファイア・プレイ〉と呼ばれるこのハードコアなフェティッシュ・セックスプレイが紹介されるのは、たぶん、これが日本では最初ではないかとおもわれます。

わたしはシカゴで暮らしていた1980年代の後半に、ほんのかるく手をのばしたら相手の肌にふれることのできるような距離で、そのプレイを見ることができました。

貴重(きちょう)な〈性的儀式〉に参加させてもらったというほうが正しいかもしれません。

ファイア・プレイが生まれたころの時代の空気って?

ところで、このファイア・プレイは、アメリカの西海岸で、1980年代のはじめころから、BDSM(ボンデージ=拘束、ディシプリン=調教、サディズム=加虐性愛、マゾイズム=被虐性愛)と呼ばれる性的嗜好をもつ人たちのあいだでひろまりはじめました。

でも、あとで知ったことなのですが、ファイア・プレイ【愛炎性技】がもっともひろまったのは、レズビアンBDSMという界隈(かいわい)からだったようです。

1980年代中ごろから、レズビアン・コミュニティーのなかでも、とくにBDSMと呼ばれるプレイを好む女性たちのあいだにひろまりはじめた、と耳にしたことはあります。

ただし、あくまでも流説(hearsay)なので、正確な歴史的事実はわかりません。

ファイア・プレイ(Fire Play)は火遊びをあらわす〈play with fire〉という言葉をもじってつくられたものとおもわれます。

当時からフェティッシュなセックスプレイの一種だと聞かされていましたし、現在でもそのように定義されているようです。

これを読んでくださっているみなさんのなかには、口から火を吹いたり、炎を食べて見せたりする、文字通りの〈Fire Eating〉をごらんになったことのある方もいらっしゃるでしょう。

また、5本の指先にポッと炎をともしてみせたり、手のひらにともした炎を吹き消したり、水平に伸ばした腕に、まるで狐火(きつねび)のように炎を走らせたりする〈Fire Fleshing〉という催し物(もよおしもの)を、サーカスやバーやクラブやストリートや劇場などで、マジシャンやストリート・パフォーマーが演じているのをごらんになったことがおありの方も多いとおもいます。

あのように自由自在に火をあつかうパフォーマーの方たちは、火というものを科学的に熟知しておられる方々です。(もしかしたら、子供のころ、ファラデーの『ロウソクの科学』を読んで、炎にとりつかれたのかもしれませんね)

その知識にくわえて、絶え間ない練習によって得られた技術によって、わたしたちにすばらしい炎の舞台アートを見せてくださいます。

わたしたち素人(シロウト)にマネのできるようなことではありません。

でも、わたしが紹介させてもらうファイア・プレイは、あくまでもセックスプレイのひとつなので、いま説明させてもらった舞台アートやストリート・パフォーマンスとはちがいます。

あくまでも性的興奮を高めるためのものだからです。

そういう意味では、日本のSMシーンではポピュラーな蝋燭プレイも、もしかしたらファイア・プレイの仲間だと言えるかもしれません。

みなさんはすでにご承知かもしれませんし、また、わたし自身も『セックスの欲望と快楽のプライバシー』で述べさせてもらいましたが、わたしたちヒトの性行為は生殖だけの目的ではなくなっていますので、フェティッシュな愛炎性技のようなセックスプレイがあらわれるのもとうぜんだとおもいます。

AIDS(エイズ)時代の安全地帯はレズビアンセックスだった?

1985年ころでしたか、サンフランシスコを拠点(ベース)としたレズビアン雑誌『On Our Backs』が創刊されました。

まだ「LGBT」ということばもなかったころです。

「LGBT」が使われはじめたのは1988年以降のことですけれども、レズビアン&ゲイのコミュニティーにおいても、じっさいにその4文字イニシャルことばがひろまりはじめたのは、おそらく2000年に近くなってからではないでしょうか。

とにかく、ほとんど革命的とまでいわれたレズビアン雑誌『On Our Backs』が発刊されたとき、すでに、ビーチボーイズの有名な曲『Good Vibrations』をそのまま店名にした、女性による女性のためのアダルトグッズ(adult toy store)のお店がサンフランシスコにありましたし、猛威(もうい)をふるいはじめたAIDS(後天性免疫不全症候群 )とはほとんど無縁だったレズビアンの女の子たちは、おどろくほど元気いっぱいでした。

まだインターネットもソーシャルメディアもなかった時代、さまざまな新聞や雑誌やニューズ番組で取りあげられていたのですけれど、AIDSを引き起こすHIV(ヒト免疫不全ウイルス)にもっとも感染しやすいグループはつぎのものでした。

①ゲイの男性(男性のホモセクシュアルグループ)

②注射器を使用する薬物中毒者

③風俗通いのヘテロ男性(既婚者をふくむ)

④血液透析療法を受けている患者

どこにもレズビアンがのぼってこなかったのをおぼえています。

AIDSがひろまりはじめた当初、情報が混濁(こんだく)していて、あれはゲイの男性だけがかかる病気なので、「ヘテロセクシュアルの女性はだいじょうぶ」とか、「とくに既婚者の女性はいちばん安全」というようなことが言われていました。ところが、そのうち「あなたの夫が会社帰りに風俗で遊んでいた場合は危険」という警告にはじまり、「たとえヘテロの女性でも一夜限りの相手とアナルセックスをした場合にはさらに危険」などという警鐘(けいしょう)が鳴りはじめて、ひとびとみんなを恐怖におとしいれていきました。

じっさい、わたしがカリフォルニア州のバークレー市で暮らしていた1983年から1986年までの3年間、ゲイの男性の60%近くがHIVに感染し、そのうちのほぼ3人にひとりがAIDを発症して亡くなるという、とんでもない危機的状況だったこともたしかです。

誤解なさらないでほしいのですけれど、ゲイの男性という〈在り方〉や男性同性愛者という〈生き方〉がHIVに感染しやすいということではなくて、たんに『コンドームを使用しないアナルセックスをすると危険度が高くなる』というのが科学的な認識です。

ヒトの肛門(anus)や直腸内部の粘膜は傷つきやすいので、すこしでもムリな挿入(インサーション)をされると、目には見えない切れ目や裂け目ができて、そこからウイルスが侵入する可能性が高まるので、アナルセックスには注意が必要だ、という結論がみちびきだされたのです。

ほんとうに恐ろしい状況でした。

『まるで戦争のようだ』と多くの医療関係者たちは述べていました。

『知の考古学』という著書で、いちやく〈知的セレブ〉の仲間入りをされたフランスの思想家で哲学者だったミシェル・フーコーも、AIDSで亡くなってしまいました。

ちょうど、その一年前にカリフォルニア大学バークレー校に講演のために来られたばかりだったので、あまりのおどろきでトワイライト・ゾーンに足をふみいれたみたいな錯覚におちいりました。

ふりかえってみると、1980年代後半から1990年代半ばまでのあいだに、映画『ジャイアンツ』で歴史に残った俳優のロック・ハドソン、映画『サイコ』のアンソニー・パーキンス、黒人の天才的テニス選手アーサー・アッシュ、不世出のバレリーノのひとりルドルフ・ヌレエフ、ファッションデザイナーのペリー・エリス、また、地下鉄の落書きをポップアートにまで引っぱり上げてくれたキース・ヘリング、そして『Queen』のフレディー・マーキュリーなど、たくさんのステキなひとびとがAIDSという新種のウイルスによって殺されてしまいました。

じっさい、わたしが聴講していた心理学部や社会学部のクラスからも、いつのまにか数人の男子学生がいなくなり、知り合いの女の子にたずねたら「エイズを発症したみたい」と聞かされることがしょっちゅうでした。

潜伏期間が5年から10年近くもあるということで、70年代の後半に乱行パーティ(Orgy Party)などを楽しんでいたら、かなり〈ヤバイ〉(awful)ことになると言われていました。

でも、あの1970年代というのは、じっさい性の解放時代でもあったので、「なんでもあり」という時代精神(Zeitgeist=ツァイトガイスト)のなかを生きていたような気がします。けっして〈乱れていた〉という印象ではなくて、どちらかというと、自分の体の奥の声に忠実でありたいというひとが多かったようにおもいます。

わたしもそうでした。

そんな時代に、とつぜん、性の楽しみが〈死〉をもたらす、というような恐ろしい感染症があらわれたのです。

じきに性的な接触(sexual contact)そのものが危険視されるようになりました。

とくに HIV の主な感染源が〈血液〉と〈精液〉と〈愛液〉と〈母乳〉だとわかってからは〈体液恐怖症〉としかおもえないようなヒステリカルな心の反応をみせる人たちもふえてきました。

なにしろ、性感染症のなかではよく知られている〈梅毒〉ですら、すでに過去のものだという認識がひろまっていましたし、いくら〈梅毒〉でも、さすがにAIDSほどの〈死神〉ではありません。

それを知っていたからこそ、わたしも、心底、恐怖を感じていました。

男の人とはセーファー・セックス(safer sex)を心がけていましたし、うんと若いころから、ほんとうに、いちども忘れたことはありませんでした。でも、女の人とは、AIDSということばがひろまる前、まだ東京で大学に通っていたころから、挿入という行為がありませんので、とうぜんのことのように、セーファー・セックスなんてことを気にかけたことはありません。それはカリフォルニアで生活をはじめてからもおなじでした。

ですから、もしかしたら……そのうちAIDSを発症するかもしれない、とおもって覚悟(かくご)はしていました。

でも、自分でそれを望んで楽しんだことは後悔したくなかったので、それはそれでしかたがない、とあきらめようとはしましたけれど、そんなにうまくはいきませんでした。

〈恐怖〉と〈あきらめ〉の両端をゆれうごく刃のついた振り子のまんなかにじっと立ちつくしていたような気がします。

そのあと、HIV検査を受けることができるようになって、ネガティヴだったときのよろこびは、いまでも忘れられません。

そんな日々のなかで「レズビアンセックスだけがもっとも安全」という情報がひろまり、ヘテロ色の強い女の子(straight woman)までもがレズビアンの女の子に興味をもちはじめたり、「わたしは安全です」アピールのために〈にわかレズビアンごっこ〉をはじめたり〈にわかバイセクシュアル〉になる女の子がいたのもおぼえています。

つまりAIDS時代の安全地帯はレズビアンセックスだったのです。

ただし、レズビアングループにおいても「注射器を使用するほどの薬物中毒者を恋人にもっている場合には注意が必要」だと書かれてあったことはまちがいありません。

夫と妻だけではなく、若い男女のカップルにおいても、おたがいに、過去2年間の恋愛セックス関係を告白したほうがいい。いや、それだけではなく、以前の恋人や浮気相手からも、彼らと性関係をむすんだ相手を聞き出しておくべきだ、といわれはじめたのもそのころです。

自分だけの秘密にしておきたかったことなのに、それを告白しなければ命にかかわるぞ、というようなことを言われたのです。

懺悔(ざんげ)とはまるでちがいます。

懺悔では神父たちの〈沈黙〉が個人の秘密(情報)を守ってくれるはずですから。

それは医者や弁護士とおなじです。

でも、AIDSの場合はそうではありませんでした。

秘密を開陳(かいちん)しなければ自分の命だけではなく相手の命までをも危険にさらすことになると言われたのです。

AIDSが、ヒトの命を奪っただけではなく、多くのひとびとの結婚生活と恋愛関係をも破壊したことはまちがいありません。

そのような時代のなかでレズビアン人口は増えはじめ、レズビアンセックスの好みと方法も大きく躍進したのだとおもいます。

フェミニズムをかかげている女性からすると、まず信じられないことでしょうけれど、ひとりの女性がもうひとりの女性を服従させて懲罰(ちょうばつ)をくわえるというBDSMプレイが、サンフランシスコの世界的に有名なゲイ・レズビアンのナイトスポット〈カストロストリート〉を中心に流行しはじめたのもそのころです。

そのフラッグシップ(代表格)でもあったのが、先にお話したレズビアン専門誌『On Our Backs』でした。

ポリスウーマンのコスチュームや、ブラの上に袖なしの革ジャンだけをはおり、タトゥーとピアスとチェーンで飾った筋骨隆々(きんこつりゅうりゅう)とした女性の写真などがお目見えするようになりました。

つまり、ロックグループ『Queen』のフレディー・マーキュリーや漫画『ジョジョの奇妙な冒険』などで、みなさんにもなじみの深いハードゲイファッションが、いつのまにかレズビアン界隈(かいわい)でひろがりはじめたのです。

ファイア・プレイ【愛炎性技】はそんな時代の空気の中から生まれました。

BDSMて呼ばれてるオトナのための冒険と実験って?

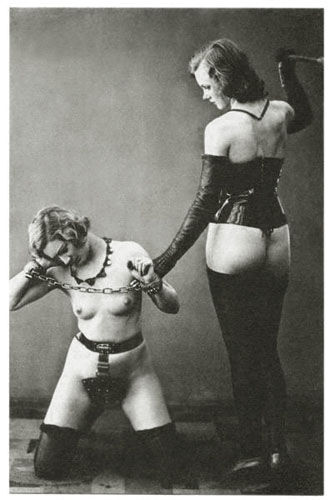

はじめのほうでは、たんに頭文字(かしらもじ)の意味だけを書かせていただいたのですが、もう一度くりかえしますと、BDSM(Bondage、Discipline、Sadism、Masochism )とは、ボンデージ(拘束&緊縛)、ディシプリン(調教&体罰&しつけ)、サディズム(嗜虐好み)、マゾイズム(被虐好み)の略語です。

ときにはBondage, Dominance, Submission, Manipulationという使われ方もしています。

その場合は、ボンデージ(拘束&監禁)、ドミナンス(支配)、サブミッション(服従)、マニピュレーション(相手を意のままにあやつること)の略語になります。

BDSMにはさまざまなものがあります。

S&Mプレイはとうぜんのことなのですが、ボンデージ(縄やラテックスや革などを使う緊縛と拘束プレイ)や、また、女性がペニスバンド(strap-on dildo)をつけて男性を犯したりするような遊びから、赤ちゃんになったり、ママの役を演じたり、アーネスト・ヘミングウェイの作品『エデンの園』のなかで描かれているように男女の役柄を交代したり、ときには、先生と女生徒や誘拐犯とその被害者の役になりきったりする、いわゆる〈ロール・プレイ〉と呼ばれる遊び方などもBDSMにふくまれています。

革製のコスチュームによるSMプレイはドイツが有名ですし、ドイツで好まれているようです。

反対に、PVCやラテックスを使ったコスチュームによるボンデージプレイは、英国が本場だ、とサンフランシスコのレズビアンクラブで女王様をしていた方に教えていただいたことがあります。

BDSMは、もともとオトナのための遊びであり、快楽のための冒険と実験のひとつのなのだから、想像力さえあればどんなことでも可能になるわよ、ということでした。

ここでは、わたしが〈ファイア・プレイ〉を知ることになったいきさつ、また、じっさいに体験したことなどを、思い出せるかぎり正確に書いていこうとおもいます。

シカゴ最高のレズビアンバーとうわさされたお店は……。

1988年当時のシカゴに『C.K.’s』(シーケーズ)というレズビアンバーがありました。

なかへ入ると、いまの日本で見かけるごくふつうのファミリーレストランほどの広さで、ダンスフロアはほんの20畳くらいでした。

とはいっても、席といえば、簡易テーブルと折りたたみ式の椅子をならべただけのことでしたので、状況にあわせてダンスフロアの広さが変わることがありました。

窓に近いあたりにビリヤード台がふたつ置かれていて、入ってすぐ右側にはバーがあり、カウンターの前には背の高い椅子(カウンターチェア)もなにもおかれていませんでした。

ですから、カウンターで飲むときは、みんな、立ったままです。

80年代のはじめごろから、ニューヨークやサンフランシスコを中心にひろまりはじめた立ち飲みバーをおもわせる、打ちとけた自由なふんいきがありました。

そのような様式のバーは〈スタンディングバー〉ではなくて当時は〈シングルズバー〉と呼ばれていました。

映画『ミスター・グッドバーを探して』(Looking for Mr. Goodbar) のなかでもおなじみになった、あのシングルズバーです。(ところでこの映画のタイトルの〈good bar〉ということばに隠された意味はおわかりだとおもいます。Barには〈手すり〉という意味もありますので……)

つまり独身者の人々のための出会いの場所というのがキャッチーフレーズ(catchy phrase)だったのです。

そして、たしかに、そのキャッチーフレーズには効力がありました。

じつは、そこで21歳の女子大生に出会ったことがきっかけで、ファイア・プレイを知ることになったのですから。

その当時のわたしについていえば『30分後の人生は神のみぞ知る』といった感じで生活していました。

最近は、ようやく『3日後の人生は神のみぞ知る』と言えるところまでオトナになった気はしています。

どちらにしても、生き物として生まれてきたかぎり、この世とお別れするときは、数分後かもしれませんし、数日後かもしれませんし、数ヶ月後かもしれません。

それは建物のなかにいても外にいても変わらないとおもいます。

家族にかこまれてベッドのなかで最期をむかえた方でも、その瞬間がおとずれるときの秘密と謎は、あくまでもその本人だけにしかわかりません。

〈死〉は偶然をあやつる魔術師です。

なにげなく角を曲がったら、すれちがいざまに「あら、こんにちは」と肩をたたかれるようなものでしょう。

たとえ不治の病におかされている方でも、もしかしたら、あるときから、とつぜん、それが不治の病ではなくなることはあるでしょうし、また、ゆっくりと確実な足取りで〈死〉が歩みよってくるとはいっても、最期のおとずれがいつのことになるかはだれにもわかりません。

この世に生まれたかぎり、その結末を読まないですますことはできないのですから。

散歩中に足をふみいれてしまったのは不思議の国の不思議なグッズ店?

1980年代後半のあのころ、わたしは、週末になると、女ともだちのクレアとふたりで、シカゴ大学のあるハイドパークからシカゴ・Lと呼ばれる鉄道システムの電車に乗り、40分ほどかけて大都市シカゴのダウンタウンへ行き、そこからまた30分ほどかけて、林立するビルディング街を通りぬけ、こんもりした樹々にかこまれた涼やかなリンカーン公園にそったお洒落なオールド・タウンの街並みを探索(たんさく)するのを楽しみにしていました。

バックパックのなかには、手作りのランチを入れていたので、外食にお金をつかう必要はありませんでした。

街路樹の下で、クレアと、手作りサンドイッチを交換したり食べくらべするのも楽しかったことをおぼえています。

クレアの金色の髪は、樹々の葉のすきまを通りぬけてきた陽光をうけると、ほんとうにきれいに輝いて、うらやましいほどでした。

そんな彼女はわたしの黒髪にあこがれていたのですから、人は〈ないものねだり〉をする生き物なのだということがよくわかります。

あの日は、たしか『Ton Sur Ton』(トンサートン)のジーンズを売っているブティックに立ちよったあと、べつのお店で、前から欲しかった『Fido Dido』のTシャツを買い、ぶらぶらしたあと、なにも知らずに『The Pleasure Chest』というお店のドアをひらいたのでした。

いまでは伝説となったロックグループ『Queen』のリード・ヴォーカリストだったフレディ・マーキュリーのように、裸の上半身に袖なしの皮ジャンパーをはおった筋骨隆々な店員さんが、すこしおどろきのまじった笑顔でむかえてくれました。

インド系の顔つきがまじっていたフレディー・マーキュリーとはちがって、まさにWASP(白人のアングロサクソン系プロテスタント)といった顔立ちの、まさに白人っぽい方でした。

ガラスのショーケースをのぞきこむと、さまざまな種類のディルドがならんでいます。

また、レジのそばの壁にはチェーンや手錠や貞操帯などの拘束具とムチなどがぶらさがり、奥のほうでは、ハンガーにかけられたエナメル製や革製のコルセットやボディスーツやボクサーパンツやパンティなどが陳列されていました。

まさに大人のための不思議の国(Wonderland)でした。

つまり『The Pleasure Chest』はアダルトグッズのお店(Adult Sex Toys Store)だったのです。

しかもBDSM(ボンデージ、ディシプリン、サディズム、マゾイズム)のプレイで使われるフェティッシュな道具を専門に販売しているお店でもありました。

ほかにもわたしたちの興味をそそる商品はあったのですが、どんなときに、どこに、どんなふうに使うのか、ほとんど想像すらできないものが多く、いちいちそれをたずねるのは恥ずかしいし、ためらわれて、けっきょくわからずじまいにおわりました。

残念でなりません。

告白と引きかえに教えてもらったのはシカゴのレズビアンバー?

「ゆっくり見てていいよ」と言われたので、のんびりウインドーショッピングを楽しませてもらっているうちに、その筋骨隆々な金髪青年がさりげなく天気の話題を投げてよこしたのです。

シカゴにしてはめずらしくドライな風が吹いているからすごしやすいね、というような話からスタートしたように記憶しています。

そのうちわたしたちはハイドパークからやってきたという話になりました。

つぎにわたしは日本人でクレアはパリからの留学生だと告白してしまいました。

こんな個人情報をもらしたら、デジタルの情報網に支配されている今の時代でしたら、とんでもないことになるかもしれません。

けれども、あのころは、まだ時の流れが深呼吸するくらいのテンポでしたし、わたしたちひとりびとりの読書の趣味や、購入したもの、または買い物をした場所や食事をした場所、出会った相手、そしてネットで検索したことばの履歴やネットの上でおとずれたサイトのすべての情報を、ほんの片手の数しかないグローバル企業が保存・管理しているというような世界なんて、まだSF小説や映画のなかでだけのお話でした。

とにかく、店員の彼はやわらかいまなざしでわたしたちふたりを交互にながめて「女の子同士で遊ぶのだったら、このヒタチなんかどうだろう。男にとっても最高のバイブレーターだし。HITACHI がいちばんさ。メイドインジャパンだからまちがいないよ」と説明してくれたのです。

「でも、わたしたち、お金に余裕がないので……」

「それは残念だな。プライベートな質問をしてもいい?」

「どうぞ」

「きみたち、レズビアン? 女の子ふたりでこの店に来てくれたし、おたがいを見つめる視線からもそう思ったんだけど、まちがってたらゴメンね」

「わたしたち、バイセクシュアルです」

「そうか。で、このあたりは、はじめて?」

「はい」

「北ブロードウェイ通りにC.K.’sというレズビアンバーがあるの、知ってる? ダンスもできるから行ってみたらいい。ただし、ふたりとも未成年に見えるから、身分証明書だけは忘れないように」

「わたしたちみたいなバイセクシュアルでも入れてもらえるの?」

「ぜんぜん問題ないよ。でも、知り合いのレズビアンの女の子たちの話だと、けっこうワンナイトスタンドを求めてる女性が多いらしいから、それなりの覚悟はいるだろうけどね。年配の女性も多いみたいだし。いちおう、きみたち、経験はあるんでしょ?」

そんなふうに、予想もしていなかった質問を、とつぜん投げてよこされると、たいていキャッチできなくて、負けてしまうのがわたしです。

姉から〈バカ正直〉と言われていたのはそのせいなのかもしれません。

「はい。女の子とは東京の大学に入ったころから」と告白してしまいました。

クレアは「へえ、わたしより遅いね」とおどろいた顔をむけました。

「だったら大丈夫。あそこに来る女性たちはけっこうアグレッシヴらしいから、誘われたときの身のふりかたは考えておいたほうがいいよ。泊まりになる可能性もあるし。それから、バイセクシュアルだってことは最初に言ってたほうがいいかもね」

「いつもそうしてます。カリフォルニアにいたときからずっと。ステキなアドバイスをありがとう」

そういう内容の会話でした。

そして、わたしたちは、その翌週の土曜日に、当時のシカゴのレズビアン界隈ではよく知られたレズビアンバーに足をふみいれることになったのです。

『Augie & C.K.’s』が正式な名称だったようですけれど、わたしにとっては『C.K.’s』のほうが思い出とくっついていて、よりなじみ深いものになっています。

濃すぎるジン・トニックにこめられたメッセージ?

はじめての日、開店時間も知らずに足をふみいれたのですが、ボーイッシュでハンサムな30歳くらいのバーウーマン(Barwoman)と、彼女の恋人だとすぐにわかるふんいきの20歳前後の学生風の女の子が、わたしたちふたりを、こころよく迎えてくれました。

「シカゴには旅行で?」とバーウーマンにたずねられました。

「ううん、ふたりともハイドパークに住んでます」

「シカゴ大学の学生さん?」

「彼女はパリジェンヌの留学生で、パリには彼氏がいます。わたしの夫は日本人留学生で、いま大学院にいて、わたしは聴講生をしてます」

「え? あなた、結婚してるの? ぜんぜん、そんなふうに見えなかった。ふたりとも、ここ、どういう場所か、わかってる?」

「はい。ちゃんとわかってて、来ました」

「じゃ、目的は……セックス?」

「はい」

「だったら、わたしと同じよ。だからここでバイトしてるの。女の子との経験はあるのね? キス以上の」

「もちろん」とわたしたちは、ほとんど同時にうなずいていました。

そして、そこでもふたたび「バイセクシュアルでもオーケーなんですか?」とたずねたのをおぼえています。

「もちろんよ。女の子だったら、たとえヘテロ(heterosexual)の女の子でも歓迎するわ。メディア関係の人で、たんなる好奇心半分のストレートな人だと、さすがにおことわりしてるけど。あのね、既婚のバイセクシュアルの女の子って、けっこうモテるのよ。幼いころからストレートにレズビアンであることを意識した子とはちがって、セックス経験が豊富だっておもわれてるから」

「ありがとう。気持ちがすこし楽になりました。すごく緊張してたから」

「ところで、まだ開店まで1時間以上あるの。よかったら、手伝ってくれる?」

そう言われて、わたしたちは、学園祭の準備をしているような気分で、簡易テーブルをセットしたり折りたたみ椅子をならべたりしました。

そのかわりにジン・トニック(Gin & Tonic)をごちそうになったのです。

ただし、グラスにそそがれたのは、ほとんどがジンで、炭酸水はほんのわずかしか入っていませんでした。

ステアされたときも、ほとんど泡が出ないくらいでした。

しかもグラスを手わたされたとき「楽しんでね」と言われて、ほんとうにうれしかった。

あまりお酒に強くないクレアの白い顔は、すぐさまピンク色にほてりはじめて、目はうるみ、唇はゆるんで、ほんのさきほどまでの彼女とはまるきり別人の印象をうけたのを、いまだにハッキリとおぼえています。

わたしはお店のなかの公衆電話から、学生寮にいる彼に連絡をいれて、ことの成り行きを説明しました。

そのあとわたしは、大都市の黄昏を見たくなったので、クレアとバーウーマンにそのことを告げたあと、お店のそばの歩道のはしっこに立って、ものめずらしそうにこちらを盗み見る歩行者や、通りすぎてゆく自動車を、ひとり、ぼんやりとながめていました。

そして、アメリカ中西部の大都市シカゴの空が、ゆっくりと赤銅色(しょくどういろ)に変わりはじめ、ビルディングのスカイラインをきわだたせつつ、静かに闇にのみこまれていくのを見つめていました。

レズビアン分離主義者vsヘテロのフェミニストの戦争?

わずか1時間たらずで、『C.K.’s』の店内は、けっこうなにぎわいになりました。

もちろん全員が女性です。

そのなかでクレアといっしょにお酒をなめていると、やわらかい羽毛のコンフォーターにつつまれているみたいな安心感とともに、ワクワクドキドキ感がノドのあたりまでのぼってきて、唾液をのみくだすのがむつかしくなったのをおぼえています。

クレアは甘いものが大好きなので、いつのまにか、ラム酒ベースのダイキリ(Daiquiri)をなめていました。わたしは、バーウーマンがごちそうしてくれたジン・トニック(Gin & Tonic)を飲みおえたあとには、ドライなウォッカ・トニック(Vodka Tonic)を楽しんでいました。

これほどたくさんの女性が、ひとつの場所に、しかもひとつの屋根の下にあつまっているのを見るのは、女子校を卒業して以来、ほんとうにひさしぶりのことでした。

そういえば、あのころ、この、すみからすみまで女性だけで埋めつくされた空間そのものを心地よいと感じるか、それとも居心地(いごこち)が悪いと感じるかで、レズビアン傾向のある女性と男好きなヘテロ女性を見分けることができる、という考えがひろまりかけていました。

ようするに同性にたいするライバル意識と嫌厭感(けんえんかん)の問題が浮かびあがってきたのです。

じつは、カリフォルニア州のバークレー市で暮らしていたころ、サンフランシスコで全米フェミニストの集会があって、そのときのようすが『Daily Californian』というカリフォルニア大学バークレー校のカレッジ新聞に掲載されました。

そのあとキャンパス内でさまざまな議論がおこったのです。

たしか、その記事によると、フェミニスト集会がはじまろうとするときに、多くの女性が席をたって会場から出ていってしまったそうです。

その方たちを調べてわかったらしいのですが、席を立った全員がヘテロの女性で、表向きの理由は「けっきょく女ばかりで議論をしても世の中を変えることができるとはおもわなくなった」ということだったらしいのですけれど、拒否した女性たちひとりびとりをインタビューした記者によると、じっさいには「会場が期待していたほど広くなかったせいか、女くさくて息がつまった」とか「両わきにこしかけている女たちと肩や肌がふれあうのがガマンできなかった」という生理的反応がおもな原因だったらしいのです。

それを、同性にたいする〈嫌厭感〉と〈ライバル意識〉というふうにその記者が結論づけていたために、キャンパス内でさまざまな議論がはじまったのだとおもいます。

みずからをレズビアン・フェミニストと称する女性たちのなかからは、「ヘテロのフェミニストと手をつないでも現状は変わらない」とか「ああいう女たちは、けっきょく男と結婚することしか頭にない女たちであり、男を〈カネづる〉としか見ていない女たちなのだ」とか「ヘテロ女は男性中心の政治経済システムを裏でささえている奴隷でしかない」などという意見まで出てきて、おしまいには「同性と肉体関係をもてないような女にフェミニズムをとやかく言う資格はない」という極端な意見(extreme opinion)まで飛び出したのをおぼえています。

そして、わたしがシカゴに移り住んだころには、「ヘテロ女のかかげるフェミニズムからは脱退して、男たちがつくりあげてきた歴史(history = his story)を支えるのではなく、女を愛する女たちの歴史(herstory = her story)をつくりあげるのだ」というレズビアン分離主義(Lesbian Separatism)がさかんになっていたようにおもいます。

つまりレズビアン分離主義者vsヘテロのフェミニストとの戦争がはじまったのです。

店内ではブッチ・キャサリンとフェム・キティのセクシー視線バトルが進行中?

とにかく、ぎっしりと女性に埋めつくされたレズビアンバーのなかで、セクシーに抱き合って踊っている女性たちを見つめながら、体の奥に高まりを感じていたわたしは、友だちから言われていた以上にお酒に強かったような気がします。

さすがに時代がくだっているので、店内には、1920年代のモガ(モダンガール)とともに、みなさんもよくご存知の宝塚的ギャルソンヌ(男装の麗人)は見かけませんでした。

短めのウルフカットでズボン(pants)姿の女性と、1980年代に特有のパーマかけすぎで頭が大きく見えるロングヘアにフレアスカート姿の女性のカップルが、ほぼ3分の1を占めていたようにようにおもいます。

その女性たちにしても、男性の方たちがごらんになったら、おそらくヘテロ女性なのかレズビアンなのか見分けのつかないタイプがほとんどです。

残りのほとんどは、男の子っぽいファッションできめた〈ブッチ・キャサリン〉と、女の子っぽいフリル系のファッションに身をつつんだ〈フェム・キティ〉ばかりで、みんな、恋愛相手もしくはセックスフレンドを募集中といった感じで、なんともいえない熱っぽさのある同性愛視線(gazerではなく、あくまでもgayzer)を飛ばしていました。

〈ブッチ・キャサリン〉と〈フェム・キティ〉はわたしの造語(neologism)で、知り合いの女の子たちのあいだでけっこう人気だったので、いつも使わせてもらっていました。

女子校時代に見た映画『明日に向かって撃て!』の原題 “Butch Cassidy and the Sundance Kid” からとってきたものです。

ブッチは俗に〈男役〉の女性をさしています。フェムは、みなさんご存知のように、フランス語の女と妻をあらわすファム〈femme〉からきていて、レズビアンの世界では〈女役〉のことです。

トップとボトムという言い方もありますけれど、ホモセクシュアルの男性がよく使うことばなので、レズビアンの女の子たちはそれとなく敬遠(けいえん)していました。

この男役と女役という分け方なのですけれど、1980年代も後半になると、この役割もけっきょくは男性社会がつくりあげた結婚制度によるものだし、男性中心社会を反映している役割なので止めるべきだ、という意見が出てきて、どこからどう見てもふつうのヘテロの女性にしか見えないレズビアンカップルが登場してきます。

また、ベッドの上で男役と女役をころころと交換できるようなタイプのリバ(リヴァーシブル)と呼ばれる女の子が登場しはじめたのもこのころです。

つい先ほど説明させてもらった店内の女の子たちのほとんどがそうでした。

でも、いちばんおどろいたのは、あの夜、すでに、キレイにお化粧をほどこした女の子たちが、10人以上、ひとところにあつまってテーブルを占領し、だれかに声をかけてもらいたそうにしながら、おしとやかにお酒をのんでいるのを見かけたことです。

かなりしっかりとしたお化粧で、どの女の子も映画『マドンナのスーザンを探して』(”Desperately Seeking Susan”)の中から出てきたようなふんいきでした。

わたしは、彼女たちの濃いルージュの口紅を見て、ちょっとドキッとさせられたのをおぼえています。

後年、〈リップスティック・レズビアン〉と言われるようになる女の子たちの元祖(がんそ)だったのかもしれません。

店内に流れていたダンス音楽は、中西部で流行しているローカルなものが多かったらしく、わたしの知らない楽曲ばかりだったのが、よりいっそう新鮮で、とても刺激的だったのをおぼえています。

もうひとつ新鮮だったのは、ふたつのビリヤード台を占領していた大柄で肉づきのよい女性たちの姿です。

わたしとクレアを足して2倍にしたくらいに、ほんとうに大柄な、まるでお相撲さんのような女性たちが、クールなおももちでビリヤードを楽しみながら、それとなく好みの女の子を物色しているのがみてとれました。

4、5人ほどの仲間で遊びにきていた彼女たちは、全員がショートヘアで、しかも全員が洗いたての白いシャツを着て、下は超特大の黒っぽいパンツ姿でした。

お酒のおかわりを注文するために、席を立って、人混みをわけながら彼女たち(Butch Dyke = ブッチ・ダイク)のそばを通るたびに、「ハァ〜イ、ハニー」と声をかけられ、さらりとお尻をなでられたりもしました。

そんな彼女たちの体は清涼感のある香りにつつまれていました。また、その首すじや腕や指先にうかがえる清潔感は、シカゴのダウンタウンで見かけるふつうにお化粧をしたビジネス・ウーマンたちの比ではありませんでした。

髪の生えぎわから爪のすきまにいたるまで、何時間もかけて磨きぬいたような清潔感でした。

この〈清潔感〉というのが、サンフランシスコでもシカゴでも、レズビアンバーに来ている女性たちに共通の、いちばん印象に残っている特徴です。

それとは別なのですけれど、ひとつ、問題がありました。

なかなかトイレに行けないことです。

せまい通路の奥にトイレットブースがいくつかあるのですが(その部屋数をおもいだすことができません)、通路の両わきにはずらりとブッチタイプの女性がならんで立っていて、トイレから出てきたフェムっぽい女の子に声をかけては引きよせ、〈NO〉サインを示さなければ、そのまま抱きしめてフレンチキスをはじめたりするものですから、目のやり場に困るだけではなく、声をかけられても笑みを返すべきなのかどうかすらわからずに不安になって、クレアといっしょにロボットの玩具(おもちゃ)みたいにぎこちない歩き方でトイレットブースへ向かうしかありません。

ときには、通路に立ちはだかって、通せんぼするみたいに両腕をひろげてほほえんでいる女性もいたので、「ちょっと失礼」と言いながら彼女の腋の下をくぐりぬけたりもしました。

なにしろアメリカの白色人種(caucasoid)や黒色人種(negroid)の女性は体の厚みからくる立体感がちがいますので、迫力があるし、美人の女性にいたっては、もうどうしようもなく美しくて、この人はわたしたちと同じ人間なのだろうかという疑問すらわくほどです。

それに、ようやく奥の小部屋に到達できたとしても、そのトイレが、鍵があってもないのと同じで、ちょうど座ろうとしたところに、いきなりドアがあいて、こちらがあわててショーツをたくしあげると、「あっ、ごめんね」と言いながらも、やさしくほほえんだまま、なかなかドアを閉じてくれないものですから、それが好みの女性だった場合には、ラフマニノフのピアノ協奏曲を聴いたときのように「もうどうにでもして」という気分になって、あの狭苦しいトイレのなかへ誘いこんでしまいそうな自分を感じて、そんな自分が怖くなったのをおもいだします。

ノースウェスタン大学で美術史を専攻している女の子がじつはマゾっ娘?

パリジェンヌのクレアと、その『C.K.’s』になんどか通っているうちに、ステファニーという女の子と知り合いになりました。

ニックネームは〈ステフ〉だったのですけれど、男の子の名前みたいだと感じられる方も多いとおもいますので、ここでは、そのまま本名のステファニーをつかわせていただきます。

ノースウェスタン大学で美術史を勉強している女の子でした。

軽くあごに届くほどの金髪で、クレアやわたしと同じように、パーマなし、時代性なし、のヘアスタイルでした。

シカゴの中心街から14、5キロほど北にある美しい郊外の街エヴァンストンに、彼女の通っている大学のキャンパスがあります。

森にかこまれているだけではなく、ミシガン湖に面してもいる、すばらしいキャンパスです。

ステファニーはリスのようなアーモンド型の目をしていて、鼻すじに品があり、どうしても盗み見たくなるタイプだったので、2度目に『C.K.’s』で見かけたとき、クレアに背中をつつかれたわたしは、勇気をふりしぼって彼女に近づいたのです。

そのバレリーナ風の首には黒い革製のチョーカーネックレスをしていました。

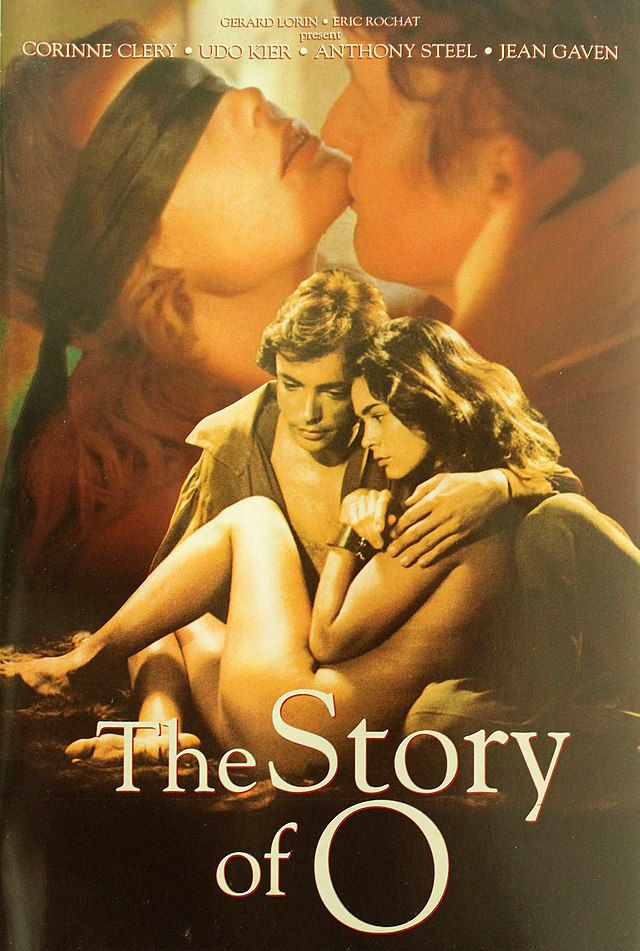

だからわたしは彼女をひっかけるために「そのチョーカーネックレス、ステキね。『O嬢の物語』ていう映画を思い出すわ」と会話を切り出しました。

彼女はハッとこちらを見上げて、おどろいた顔つきで「ありがとう。うれしいな。ここに来るとちゅう、歩道ですれちがった男たちから『あの女、犬の首輪をつけて喜んでる』なんてバカにされて笑われたあとだったから。シカゴって、けっきょくは中西部の田舎町なのよね。保守的な人が多すぎて、うんざり。LA(ロサンゼルス)に飛んで帰りたくなる」というようなことを言ったはずです。

でも、あとで教えてくれたのですけれど、正確には、ロサンゼルス出身ではなくて、お金持ちの住んでいる、しかもディズニーランド・リゾートのあるオレンジ郡(Orange County)生まれだということがわかりました。

とにかく、そんなきっかけから、クレアと3人で体をふれあわせながら踊ったり、お酒を飲んだりして、楽しい時間をすごしました。

結婚していることについては、以前クレアに話したこととおなじことを話しました。

その人のこと、裸になれるくらい好きになったら、相手が女性でも男性でもセックスできるけれど、その人と、はたして死ぬまでいっしょに朝のコーヒーを飲みたくなるかと問われたら、それはまたちがうとおもう。

彼女はなにも言わずに深くうなずいてくれました。

それから2、3週間後だったとおもいますが、クレアと3人で、たしか北クラーク通りにあった、女性による女性のための書店『Women & Children First』に寄ったりもしました。

壁の2面がレズビアン関係の書物でうめつくされていて、ふしぎな感動をおぼえました。

そのとなりの壁には映画『エイリアン』シリーズでおなじみのシガニー・ウィーバーのポスターがかけられていて、そばにひっかけられてあった小さな黒板には〈愛してるわ、シガニー!〉ということばがいくつもいくつも殴り書きされていました。

また別の日には、3人でフィールド自然史博物館(Field Museum of Natural History)をたずねて恐竜の骨を見たり、デパートメントストアというよりも、現在のショッピングモールの先駆け(さきがけ)ともいえるウォータータワープレイスで、文字通りお金のかからないウインドーショッピングをして楽しんだりもしました。

わたしたちは、ヘアバンドひとつ買いたいとおもっても、夕食と帰りの交通費の計算をしながら、お財布と深い相談をしなければいけなかったので、ながめることだけが最高の楽しみのひとつだったのです。

そのあと、そのデパートメントストアのすぐ近くの裏通りに、安いメキシコ料理店があると聞いて、ふたたびお財布と相談した結果、そこで夕食をとることになりました。

そのお店に入り、いちばん奥の四人がけのボックス席で、お料理がくるまでの待ち時間に、トルティーヤ・チップスでガカモーレ(アボカドディップ)をすくいあげながら、エッチな話題に興じていたときに、とつぜんステファニーが、自分はマゾイストで、レズビアンBDSMに〈ハマっている〉と告白したのです。

彼女がいつもと同じチョーカーネックレスをつけていたので「それ、だれか大切な人からのプレゼント? なにかいわれがあるの?」と切り出したのがきっかけだとおもいます。

すると彼女は、これはわたしの〈女主人〉mistress からいただいたもので、常時つけていなさいと言われたのでつけている、と答えました。

ノースウェスタン大学で美術史を専攻しているような女の子から、〈女主人〉とか〈常時つけているように命令されている〉などという前時代的(プリモダン)なことを聞かされるとは想像もしていなかったので、クレアもわたしもほんのしばらくのあいだことばを失ってしまったのを思い出します。

ただし、わたしはジョルジュ・バタイユやアポリネールやマンディアルグなど、俗に〈異端の文学者〉と呼ばれていた人たちの書き物を、女子校時代から楽しんでいたので、頭のなかではすぐに理解できたし受けいれることができたのですけれど、さすがに、いま、この、目の前にいる金髪の女の子から、じっさいにだれかとそういうS&M関係にあると聞かされたときには、感情のほうがなかなか追いつけないでいたような気がします。

相手の女性が上手だから、手錠の痕(あと)も鞭(むち)の痕も残らないので安心だ、と言っていました。

健康維持のためと集中力をきたえるために、週に2度は大学のスイミングプールで泳ぐのを習慣にしているので、肌にアザが残ったりするのは困るから、とはじらいがちに微笑んでいたときの表情は、いまでもクリアにおぼえています。

ステファニーは正真正銘(しょうしんしょうめい)の〈マゾっ娘〉だったのです。

そのあと、メインの食事中に、ステファニーは、とつぜん、こっそりと秘密を打ち明けるように顔を近づけて、わたしたちに言いました。

秘密めかしてはいるけれど、なんとなく自慢気でもあったような気がします。

「わたしね、その女性と、たぶん、他のだれも知らないような、ほかの誰もためしたことがないような、あることをしてるの。よかったら、見に来ない?」

「ええっ? だって、そんな秘密めいたことなのに、行ってもいいの? わたしたち、邪魔じゃない?」

「ううん、だいじょうぶ。みんなに見られることも、調教のひとつだから、て言われたの」

BDSMパーティの舞台はドアマン付きの高級アパートメント?

ステファニーと待ち合わせをしたあと、クレアとわたしの3人でそこへ向かいました。

ふだんとはちがうお洒落をしていたので、なんとなく気恥ずかしい思いがしたのをおぼえています。

日暮れでしたので、自動車の真っ赤なテールランプと、高層ビルディングの窓の明かりが目にあざやかで、綺麗でした。

ステファニーの〈女主人〉が住んでいたのは、寝台特急の車掌さんのようなユニフォームを着たドアマンが入り口に立っている高級アパートメントで、北ワバッシュ通り(North Wabash Avenue)にありました。

その高層ビルディングのなかにはスイミングプールもあると聞かされていました。

エレベーターに乗りこみ、降りると、すぐ近くにその女性の部屋があったように記憶しています。

かなりの高層階だったとおもいます。

ステファニーの〈女主人〉は45、6歳の方でした。

白人女性で、しかも、その年齢の方にしては、それほど香水がきつくなかった気がします。

笑顔がじょうずな方だとおもいました。

ステファニーは、事前に『彼女が好むワインはとても高価なので、なにも持参しなくていいわよ』と教えてくれてはいたのですが、いちおうクレアとお金を出し合って化粧箱入りのチョコレートを買っていくことにしたのです。

ひとくちで食べてしまえる大きさのチョコレートがふたつ入っているものでした。

その年上の女性はとてもよろこんでくれました。

「よくわたしの好みがわかったわね」と言ってくれましたが、こういう場面での決まり言葉(クリシェ)なので、わたしたちも礼儀にかなった微笑を返しました。

彼女は、おちついた低い声で、しかも米語の学習用CDを聞いているかのような中西部らしい美しい発音とイントネーションで話してくれるので、聞き取るのがとても楽だったのをおぼえています。

部屋はアパートメントとはおもえない広さでした。

板張りのフロアでした。

ほかにも2人ほど白人の若い女の子が招かれていたので、彼女たちと挨拶をかわしたあと、〈女主人〉にいただいたワインを飲みながら、広々した窓辺で、ひとり、周囲の高層ビルディングの窓の明かりを見つめていると、映画のなかへ引きずりこまれたようで、どんどん現実感がうしなわれていって、足の力がなくなっていったのをおぼえています。

もしかしたら、ガラスにうつっている女性たちのなかで、東洋人はわたしひとりしかいなかったという事実が、なんとなくおちつかない気持ちにさせていたのかもしれません。

ですからわたしはクレアに目くばせして二人がけのソファに腰かけたはずです。

招かれていたのは、けっきょく、わたしをいれて4人でした。

そのうち、先に来ていた女の子ふたりがそばにやってきて、わたしたちはステファニーとおなじノースウェスタン大学の学生だけれども、学部がちがっているために『C.K.’s』で彼女に会ったときが初対面だと言っていました。

彼女たちの名前はおぼえていません。

顔もほとんど思い出すことができません。

ただ、こんな状況なのにもかかわらず、わたしたち4人が話していたのは、たしか、どこのガカモーレがいちばんおいしいか、というようなことだったとおもいます。

そのあいだステファニーは広いリビングルームの反対がわで彼女の〈女主人〉と小声でなにやらボソボソと話していました。

年上の〈女主人〉のほんとうの姿は女王様?

夜が深まって、タテ型ブラインドが閉じられたころだったでしょうか、リビングルームのまんなかの広いスペースに、〈女主人〉があらかじめ用意していたとみられる大きなバスタオルが数枚ほどしきつめられていました。

そのときステファニーの姿はなかったように記憶しています。

時系列に関しては、あまり自信がありませんけれど、このあたりから後に起こったことは、後日、メモにして残しておきましたので、ある意味、正確なはずです。

とにかく、寝室から〈女主人〉があらわれたときは、ドキッとしました。

〈O嬢の物語〉の映画のなかからそのまま出てきたとしかおもえない、オニキスのように真っ黒な革製のボディスーツというか、コルセットのようなものを着ていたからです。

〈女主人〉Mistress というよりは、S&Mプレイの写真集などで見たことのある、まさに〈女王様〉Dominatrix といった〈いでたち〉でした。

わたしはそれ以前に、とあるきっかけで、サンフランシスコのSMクラブの女王様と話す機会を得たことがありますので、そのようなコスチュームを見るのは、けっしてはじめてではありませんでした。

それでもドキッとさせられたことは確かです。

女王様は、息をのんで彼女を見つめているわたしたちひとりびとりに、さりげなく大きめのクッションを手わたしつつ、「ソファに腰かけていないで、板張りのフロアにすわって、ゆっくりとくつろぎなさい。なんだったら寝そべってもかまわないのよ」というようなことを言いました。

わたしはお尻の下にクッションをすべりこませ、ソファに背をあずけて横座り(よこずわり)していたような気がします。

ワクワク感というものではありませんでした。

はげしい16ビートの動悸(どうき)だけが、ずっと、つづいていました。

時代が時代でしたので、セクシュアルなあつまり、というか、乱行パーティ(Orgy Party)のようなものは、バークレーで暮らしていたころに、なんどか経験したことがありました。

けれども、このようにコスチュームを使ったパーティに参加させてもらうのは、生まれてはじめてのことでした。

しかも、かなりふんいきがちがうのです。

学生たちのあいだでおこなわれるオージー・パーティ(乱行パーティ)では、きまってキャンドルが主役です。

みんながリラックスして、なんとなくそういうふんいきになってくると、部屋中におかれたキャンドルに火がともされて、お酒ではなく、学生のあいだで〈ポット〉もしくは〈グラス〉と呼ばれていたマリファナ(cannabis)が、ボングと呼ばれる水パイプにつめられてまわってきます。

吸いたい人は吸うし、吸いたくない人は、そのままとなりの人へ手わたすといった感じで、どこにも強制的なふんいきはありませんでした。

キャンドルの炎のせいで、壁に投影されたみんなの影が、やわらかくゆれ動いていて、とても幻想的で官能的な時の流れにまねきいれられます。

そのキャンドルにしても、花や樹木の香りをたちのぼらせるものが多かったようにおもいます。

つまり、アロマキャンドルのゆれる炎と香りが『さぁみんなでいっしょに自分をさらけ出して愛し合おうよ』という合図だったのです。

けれども、この女王様に選ばれた、わたしたち4人だけのパーティでは、炎が踊っているのは、たった一本のキャンドルだけでした。

それに、ほかのふたりの女の子たちとは初対面だったし、彼女たちのパーソナリティにふれる時間もなかったせいで、うちとけた、くつろいだ気分になるのはむつかしくて、どちらかといえば、ある秘密クラブでのエロティックな実演会にまねかれたような気分でいました。

そのうち、映画がはじまるときのように部屋の照明が弱まったかとおもうと、光は、やさしく天井を照らしているフロアランプがひとつと、さきほどの一本のキャンドルだけになってしまいました。

じきに寝室からステファニーが姿をあらわしました。

仮装パーティなどでおなじみのベネチアマスクをつけているために目もとの表情は読みとれませんでした。

女王様とおなじく黒革のコルセット姿でしたけれど、乳房の上半分があらわになっているデザインだったので、彼女の乳首を見ることができました。

女王様はアメリカ中西部のクセのない米語でつぎのように言いました。

ステファニーにことばをかけてはいけません。口をきかないでください。また、ステファニーがそばにきたら、彼女のからだに自由に触れてけっこうです、と。

わたしはもう頭がボーッとして、ノドがヒリヒリするくらいにかわいて、ワインではなくてお水をいただけないかと女王様にたのむと、かわりに、そのエロティックな装いをしたステファニーが、グラスいっぱいの冷水をもってきてくれました。

ほんの、ついこのあいだ、いっしょにメキシコ料理を食べたはずの、あのノースウェスタン大学の美術史専攻の女子大生のおもかげは、もう、どこにもありませんでした。

わたしの目の前に胸をさしだすので、わたしは部屋のすみっこに恥ずかしさを投げやり、勇気をふりしぼって、ステファニーの乳房にふれてみました。

すると、すぐ横にこしかけていたクレアまでもが手をのばしてきて、彼女のお尻や太ももを撫ではじめたのです。

ですからわたしも、このときとばかり、ステファニーのからだの、ふだんは触れることのできない箇所に、いろいろ、触れたような気がします。

そして、ふんいきひとつで、自分はこんなことができるような人間にもなれるのだ、というおどろきと高ぶりのふたつを感じたことを、いまでもはっきりとおぼえています。

それと同時に、女王様のゆるしがあれば、ステファニーにどんなことでもしてしまいそうな自分を発見して、ふと怖くなったこともおぼえています。

そのあとステファニーは、女王様に命令されるがまま、ほかのふたりの女の子の前で四つんばいになったり、足をひらいたりしていましたが、下唇を噛みしめてはじらいながらも、けっこう、そそるような顔つきをしていました。

闇のなかで炎に愛撫される女子大生のもらす声って?

女王様が手にしていたのは、ブラスバンドの大太鼓の人が使っているドラムスティックみたいなものでした。

先のほうにフェルトがまきつけてあって太くなっているタイプです。

2本、持っていました。

パーティのあとでたずねると、手品師の方たちが使うものではなく、ファイア・プレイ用のスティックなので、素材はコットンだと教えてくれました。

彼女の近くには大理石の化粧箱がおいてありました。ふだんはベッドルームにおかれていて、自動車の鍵を投げいれておいたり、はずしたイヤリングやネックレスやブレスレットなどを入れておいたりするためのものだと、のちほど説明してくれました。

そのなかに消毒用のアルコール(70% isopropyl alcohol)が浅く入れてあったようです。

ステファニーのコルセットは背中にファスナーがありました。

ちょうど肩甲骨の下あたりからはじまって、お尻の割れ目の底にまでとどく、一直線のファスナーでした。

それを脱がされて、全裸で、しきつめられたバスタオルの上にうつぶせにさせられた彼女は、こわれた人形のようにべったりと力なく体をのばしきっていました。

女王様は部屋の明かりを落として暗くすると、わたしたちに手の甲をさしだすように言いました。

クレアはわたしのとなりでおそるおそる手をのばしていました。

そのクレアの手の甲を、女王様はドラムスティックの丸い先端で軽くなでるようにしたあと、もう片方のドラムスティックの先を、たった一本のキャンドルの炎に近づけ、とつぜん弱々しく美しい青い炎につつみこむと、それを彼女の手の甲にちかづけたのです。

すると、クレアの手の甲に、まぼろしのように美しい青い炎がポッと生まれました。

女王様はそれをこぶしの底でサッとなでて瞬時に消してしまいました。

こんどはわたしの番でした。

手の甲に一瞬ヒヤリとした冷たさを感じたかとおもったら、すぐさま青い炎がともり、同時に、かすかな温み(ぬくみ)とくすぐったさを感じました。

女王様はみんなの目をかわるがわる見つめながら「ステファニーが感じるのもそういうものだから安心しなさい」と念をおして、女子大生のむきだしの背中に丸い先端を近づけると、その若々しいステファニーの肌の上になにかを描くようにして動かしました。

そして青い炎をともして、ハートマークを浮かびあがらせたのです。

わたしはみんなといっしょに小声で感嘆の声をもらしたことをおぼえています。

それから女王様は、暗がりで指揮者のようにドラムスティックを走らせ、暗がりにともった青い炎によって、年下の女の子の肌になにを描いたのかを見せてくれました。

それからあとは、ステファニーの背中やお尻、ふとももやふくらはぎなどをキャンバスにして、彼女は炎の文字やデザインを浮かびあがらせては、すばやく消す、という行為をくりかえしたのです。

わたしの意識からはしだいに現実感がうしなわれていきました。

みんなもそうだったとおもいます。

こもった熱気のようなものを感じました。

そのうち女王様は2本のドラムスティックを板張りのフロアにおいてあった大皿の上に休ませました。

それからステファニーのお尻の割れ目に指先をすべりこませて、「こんなに濡らしてるのね。いやらしい娘ね」と、みんなに聞こえる声で言いました。

あのクリアな発音で "You're so wet. You're such a naughty girl." と言ったのです。

あのことばは、いまでも、ときどき、耳の奥から、かすかなエコーになってもどってきます。

ステファニーは、かすかな、なんともいえない声をもらしました。

そのあと女王様に「あおむけになりなさい」と命令された彼女は、みんなの前で寝返りを打ちました。

そのあとのことは、わたしにとって、いまだに宝物です。

いつでも、好きなときに思い出すことができて、どれほど長い年月がたった後でも、あのときの彼女の裸身を、このまぶたの裏に、かなりくっきりと浮かびあがらせることができます。

ふと気がついたら、あれから数十年という歳月が流れていました。

若き日々にもらった素晴らしいプレゼントのひとつなので、ひとりじめにしたまま、この世界にお別れの投げキッスをする瞬間まで胸の奥に抱いていこうとおもいます。

とにかく、そのパーティのあと、3日間くらいは頭がもとにもどりませんでした。

手のひらのスマホ(スマートフォン)に、24時間切れ目のないニューズやテキストメッセージなど、膨大な量の情報が飛びこんできて、つぎからつぎへと忘れ去られてゆく時代とはちがいます。

ある衝撃的な出来事に遭(あ)うと、その思い出が、何日間ものあいだ尾を引くような時代でした。

ふたたびステファニーとクレアと3人でデートできるようになったのは2ヶ月くらい後のことでした。

彼女はまさにノースウェスタン大学の女子大生といった感じで、知的で明るいさわやかなふんいきをふりまいていました。

けれどもその首には革製のチョーカーネックレスをつけていて、こちらへ顔をむけるたびに、ハート型のペンダントがひっそりとゆれていたのを、いまでもはっきりと目に浮かべることができます。

無断引用および無断転載はお断りいたします

All Materials ©️ 2021 Kazuki Yoko

All Rights Reserved.