望郷のアメリカ大陸横断鉄道アムトラック | 究極の寝台特急列車は終戦の日への贈り物

- 香月葉子

- 7月28日

- 読了時間: 8分

更新日:22 時間前

シカゴ行きのアメリカ大陸横断鉄道アムトラックの食堂車の車窓から見えたのは丸裸の白人少年たちだった。

コロラド州の山あいを通過していたときのことだ。

彼らは川の土手にならんで立ち、その場で跳びはねながらこちらへ向かって両手をふっていた。

くるりと背を向けて、むきだしのお尻を突き出す少年たちもいた。

わたしはおもわず笑ってしまった。

そんなわたしに初老の白人男性がほほえみかけてきたのだ。

「わたしのひとり息子は彼らのうちのひとりだったんですよ」

分厚いレンズの入った眼鏡をかけていた。

彼の奥さんは日系アメリカ人の3世。

カリフォルニア州オークランドにあるユニオンステーションの広々した中央ホールで始発を待っていたとき、見知らぬ東洋人のわたしたちに笑顔を向けてくれたのがこの初老のふたりだった。

緒斗とわたしは、その夫婦と、いま、純白のテーブルクロスをはさんで座っている。

それぞれ別の寝台車両に部屋があったのにもかかわらず、2泊3日という長旅のちょうど2日目のランチ・タイムに、この食堂車でおもいがけなく再会したのだ。

51時間という鉄道旅行の合間におこった偶然のできごとだった。

✣

緒斗とわたしはとりとめもないカリフォルニア体験を彼らに披露していたのだが、初老の白人男性の「わたしのひとり息子は彼らのうちのひとりだったんですよ」という唐突な言葉にわたしはおもわず「え?」と小首をかしげていた。

「わんぱく坊主でしたからね。このゼファーが通過する時刻を見計らって、近所の子供たちを引きつれ、河原まで駆けていって、みんなでお尻をむきだしにしては、横断鉄道の乗客の注意をひきつけてたんでしょうね」

「それが今の子供たちにも受け継がれてるってことなんですか?」

「ま、都会の子供たちとはちがって、親の手伝いのほかはなにもすることがない。どうやって遊びを作り出すのかが日々のゆいいつの楽しみなんですよ。父親の僕はといえば、12歳まではシカゴの下町で育ったので、まさに都会っ子でした。それだけに、わたしの両親が離婚して母親とコロラドの祖父の家に移り住んできた時には、なにもかもが退屈でがまんできなかったのをおぼえています。ま、祖父の仕事は農機具を売ったり修理することだったので、その手伝いをするのは楽しかったんですけどね」

「奥さまとはどこで出逢われたのですか?」

その質問に初老の男性はつぎのような過去を語ってくれた。

✣

いまの妻と出会ったのはサンフランシスコです。

じつをいうと彼女はわたしの命の恩人なんですよ。

第2次大戦が終わったちょうど翌年のクリスマスでした。

わたしはカリフォルニアのリッチモンドにあるフォード自動車の工場で働いてたんですが、ひとりでぶらりと映画館に入って『我等の生涯の最良の年』(The Best Years of Our Lives)を観たあと、ふらりとバーに立ち寄り、ふだんは飲まない酒を飲んで、そこを出たところで、こんどは、ちょうどわたしと同じ世代の連中にからまれましてね。

わたしが戦争に行かなかったことがわかるとボコボコに殴られました。

わたしは目が悪いので徴兵検査に落ちたんです。

そのかわり、戦時中の1年間はネブラスカ州のヘイスティングズにある海軍の弾薬工場で働きました。

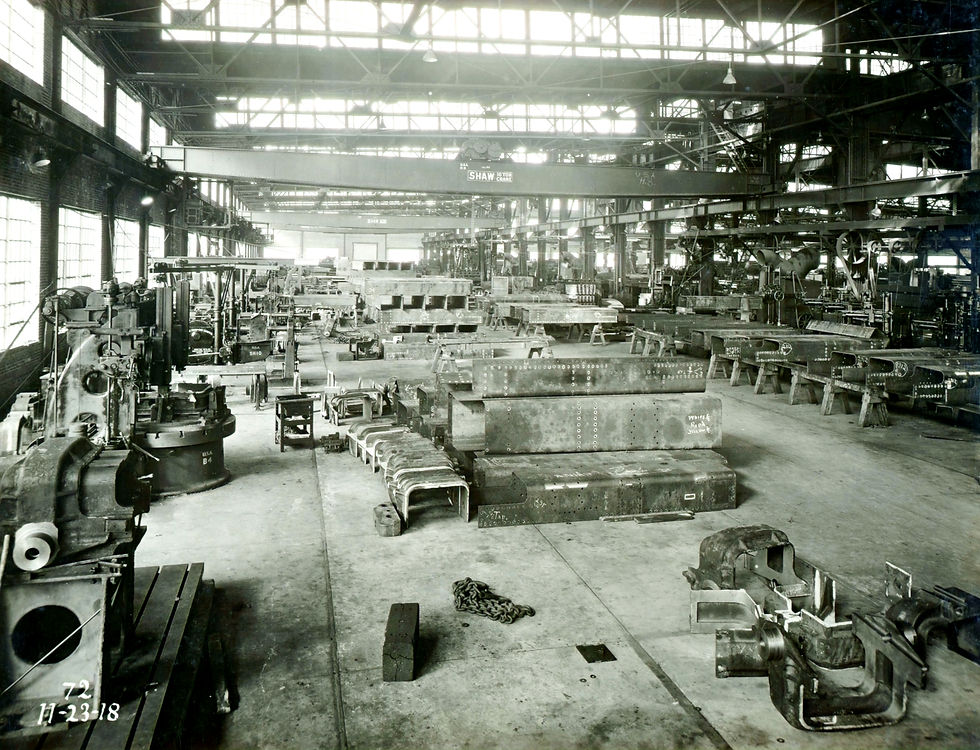

そのあと、さきほど言いましたカリフォルニア州のフォード自動車工場で軍用車を造らされていたんです。

で、とにかく、映画を見終わり、バーで酒を飲んだあと、同世代の若い連中にからまれたわけなんです。

『なんだ戦場に行ったことはないのか。お前は男じゃないな』と罵られ、殴られ、地面に叩きふせられて、ほとんど気を失ったところを、通りすがりの女性が救ってくれたんです。

彼女は裂けた唇からあふれ出ていた血をハンカチで拭きとってくれました。

そのあと、なんとか起きあがることはできたのですが、なにしろわたしは目が悪いので眼鏡なしでは歩けません。

すると、どこかに吹っ飛んでいた眼鏡を彼女は探して見つけてくれたのです。

最初はぼんやりとしか目に映らなかったのですが、眼鏡をかけさせてくれた女性は東洋人でした。

「中国人ですか」とたずねると「日系人だ」と言いました。

そしてすぐそこのアパートの2階に家族と住んでいるから手当をしてくれるというのです。

戦時中、自分たち日系人は日本人強制収容所に連れていかれたのだけれども、その直前まで彼女の母親は看護婦として働いていたから傷の手当てはまかせてください、と言うのです。

おどろきました。

彼女はよろけそうになっていたわたしをしっかりと立たせてくれました。

そのあと彼女のアパートにわたしを連れていってくれたのです。

家族みんなで手当をしてくれました。

そこで白人のアメリカ人であるわたしは2度おどろかされたのです。

日系のひとたちはアメリカの市民権をもっていたのにもかかわらず、国の都合と敵国の国民の仲間であるという理由で、財産の全てを奪われ、収容所に入れられたわけです。

しかも、収容所生活から解放された時には、たった25ドルしか支給されなかったんですよ。

そんなとんでもない仕打ちをされたのにも関わらず、白人のわたしを救ってくれたんです。

傷が癒えた1ヶ月後には彼女に交際を申しこんでいました。

彼女もわたしを好いてくれていたようなので、1年後にはプロポーズをして結婚しました。

✣

わたしは幸せでした。

けれども祖父が病に倒れたので、祖母に頼まれて、コロラドに彼女を連れて帰り、家業を継がなくてはいけなくなったのです。

ドイツ系の祖母が、はじめて妻を見たときの、あのなんともいえない表情はいまだに忘れられません。

コロラド州で、しかもかなり田舎の、わたしの祖父母が暮らしていたような辺りには、日系人なんてひとりもいなかったので、色々なことが起こりました。

めんどうなこともたくさん経験しましたよ。

ですが、息子が生まれると、祖母もだんだん日系人の妻に心を開いてくれるようになったのです。

そして息子が10歳の誕生日をむかえた日には妻の両親をコロラドへと招いてくれたのです。

わたしたちの息子はわんぱくでしたが、優しくて、学校の成績がとても良くてね。

ドイツ系の祖母は「わたしの孫は日本人の血を引いてるから頭がいいんだ優秀なんだ」と日系人である妻の両親に自慢げに語っていました。

たしかにその通りだとおもいましたよ。

じっさい妻の弟たちは2人とも医者になりましたからね。

✣

息子には大学に行かせてやりたかったんです。

けれども「このベトナム戦争が終わって帰ってきたら奨学金で大学にいけるから」と息子は志願しました。

だからわたしは「『男』になって帰って来い」とひとり息子を励まして戦地へ送り出したのです。

戦争に行けなかったわたしは「おまえは『男』じゃない」と罵られ、殴られた経験がありましたからね。

とはいっても、あの時、もしも今の妻に介抱されなかったら、出会いもなくて、結婚すらできなかったわけですから、なんとも言えませんが。

息子はこの国を守るために戦地へおもむきました。

そこで男であることを証明したんです。

そして死体となって帰ってきました。

✣

ひとり息子が死んで、あまりの悲しみで妻がもうコロラドには住みたくない、サンフランシスコにもどりたい、と言い出しました。

どこへ顔をむけても、息子の痕跡、息子の思い出ばかりが残っていましたからね。

家の中どころか、山に出かけても川のほとりへ行っても、息子との思い出からは逃げられないんです。

そんなわけで、店を閉めて、彼女の実家を頼りにサンフランシスコへ移り住みました。

そして、それから20年近くが経ちました。

わたしは、いまではもう退職して、わたしの生まれ故郷のシカゴを、死ぬまでにもういちどだけ妻と一緒に訪れたくなって、このゼファーに乗ったわけです。

✣

車窓にはロッキー山脈の広大な針葉樹林が見えていた。

海抜2,800メートルに位置する全長10キロ近い長い長いトンネルを抜け出ると、赤い岩山と渓谷の壮大な景色が延々と続き、そのあたりからアムトラックは急勾配の斜面を走り抜け、28もあるというトンネルを入っては抜け入っては抜けていく。そのたびに新たな山の頂上と深い峡谷があらわれた。

その夜、大陸横断鉄道アムトラックはデンバー駅に着いた。

そこで、線路切り替え作業のために、わたしたち乗客は20分だけ降車することができるという放送が流れはじめた。

わたしたちをふくめ、乗客たちのほとんどが、外気を求めて、次から次へと降りていった。

夜の10時をまわっていたかもしれない。

夏の盛りだった。

けれども海抜1,600メートルに位置するコロラド州デンバーの空気は乾燥していて暑さはまったく感じられなかった。

駅前のほうへ目をやると、大通りは人通りもなく静まりかえっていた。

煉瓦の建物がならんでいて街灯がその街並みをオレンジ色に染めていた。

その中に年老いた日系人の妻の肩を抱きしめながら寄り添う初老の夫の後ろ姿があった。

1986年 夏 / アメリカ大陸横断鉄道アムトラック(カリフォルニア州オークランド~イリノイ州シカゴ)

無断引用および無断転載はお断りいたします

All Materials ©️ 2021 Kazuki Yoko

All Rights Reserved.